文 / 愚人

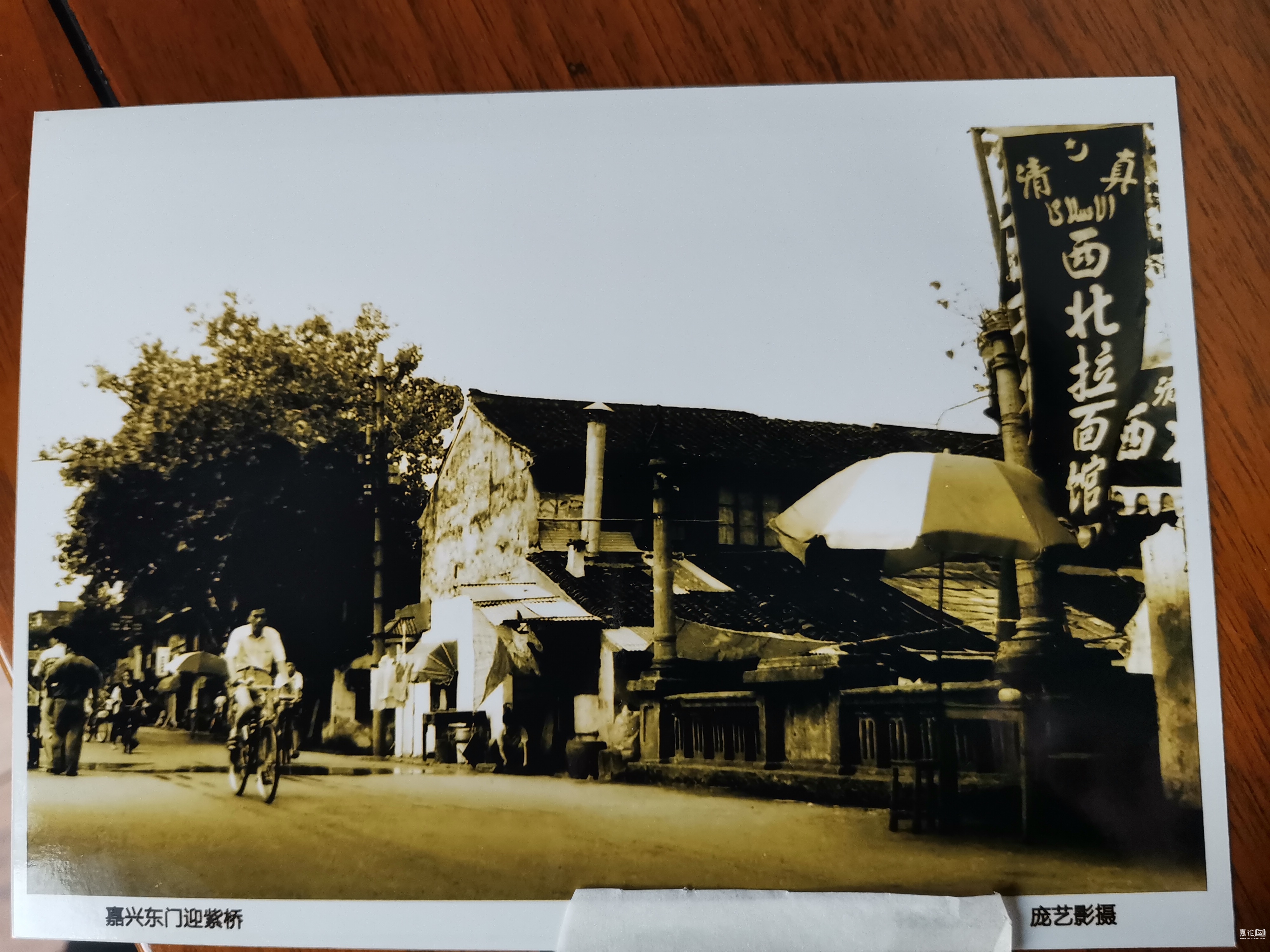

上回说到过狮子汇渡口。在狮子汇的拐弯处曾经有一座小桥叫迎紫桥。迎紫桥下有一条小河,由清一色的长方形石头筑成的浜岸。小河转弯抹角,一直在人家的屋檐下缓缓流淌。这条小河没有名字。河的南面叫做大年堂后,河的北面叫东门大街。

县城里的小桥星如棋布,桥下的小河浜是统统连在一道的,与运河贯通。那个年代,一个桥名,就是一个地址,户口簿里的地址就是这个样子写的,比如丁家桥居民会、北丽桥居民会。若问谁家住哪里?就说住在迎紫桥,人们也就清楚了。那时候没有巴黎都市、香榭水岸这样的地名。这种地名,没有方向感,比如现在的“世贸璀璨时代”、“塞纳蓝湾”、“金州阳光”,这样的小区,其实就在不远的城郊结合部,却搞不懂为啥要取个花哨的名字。鸡是土鸡好吃,名字却都喜欢洋气的。那些个很有文化的名字,恐怕都是没有文化的开发商取的。

小河里的水自然没有大河的水那么新鲜,附近居民主要是在河边洗洗不入口的东西,偶尔有人会趁着天还没有亮,偷偷下台阶来,把马桶刷了。白天也有人会来淘米,不过回去后会用清水再冲一遍。

以前的米与现在的米不一样,居民吃的米都市粮食仓库里备战备荒的三年前的陈米,梗米每斤0.158元,尖米每斤0.138元,略有霉味儿,不淘不能吃。淘米的水在淘米箩四周都漂了一圈黄颜色,至少要漂洗好几遍。倘若都用自来水去冲洗,那是浪费水,舍不得的,所以象淘米这样用来吃的东西,会先去小河里粗洗,回去再用水缸里的自来水过一遍,家家户户都是这样勤俭持家的,也用不着教的。新鲜的米只有农民的口粮能吃到,城里人见不着的。好在粮食是金贵紧缺的,也不在乎它的香与不香。

在偏冷的冬季,这里有雪花,有冰棱,融化的雪水顺着屋檐下来,会滴滴答答一个礼拜,路面也潮湿一个礼拜,小河也会结冰,胆大的小孩摇摇摆摆地从这头,窜到对岸。

夏天的小河,很鲜活。一场阵雨,运河水会迅速涌进小河,河水瞬间变得混浊,等到雨停了,小河里的水便夹带着树枝烂叶以及河床下泛上来的淤泥迅速地返回运河,小河变得很清新,小鱼儿们成群结队,时而集体冲进来,时而又急切地溜出去。某个早晨,会有邻居拿着小竹子做的鱼竿钓鱼,拍个金苍蝇当鱼饵,鱼钩落下,川条鱼就追逐着过来,但见浮标略微下沉,鱼竿轻轻斜提,一条小鱼儿就跟上来了,钓者不露声色,见者没有惊呼,用不了两个小时,提桶里的鱼就吃得成了。小川条鱼做成油炸爆鱼最好吃。

鱼最多的时候,那就是在民丰纸厂放黑水的时候,黑水就是纸浆的废水,定期往河里排放,厂方提前两天会发通知告知居民,早点把缸里的水储存满。河水发黑,有纸浆的臭味,河水会缺氧,大鱼小鱼们都气喘吁吁地浮在水面,听任捕捞。那一时刻,很多人家全家老小齐出动,脚桶提桶齐上阵,成语“盆满钵满”用在这里是最贴切不过了。

小河里时常会有捻河泥的水泥船进来,两根竹竿绑着个大簸箕一样的东西,一开一合,捣鼓着河床,然后慢慢地把淤泥拖上船来,也夹带着螺蛳,还有碗,有调羹。这是洗碗的人不慎滑入的,伸手去摸,摸不到也没有办法。小孩子若是滑落了碗,他一般也就不吱声了,少一个碗,爷娘也发现不了,如果告诉爷娘,反而要吃一记头塌。河泥是庄稼最好的肥料,也有农民到莫家洋房边上的环卫处来买大粪,都是有机肥。

上好的有机肥还有鸡的屎,养鸡人家都会定期清理鸡棚,把鸡屎堆积在边上,不是自己种瓜,新丰、平湖那里的瓜农每年会摇船来收购鸡污灰,2分钱一斤。鸡污灰的西瓜就是甜,居民们在卖鸡污灰的辰光就会跟瓜农说好:西瓜上市,记得过来卖哦。等西瓜上市了,瓜农真的会摇船过来,船停狮子汇,一杆大秤在挂在扁担中间,钓起一箩筐西瓜过秤,然后就直接送瓜上门,居民的房子小,西瓜一般也就放在眠床下面。每天有一个西瓜吃吃,小孩子们幸福得不得了。若在井水里放上2个钟头,乘风凉时咬一口,凉爽到心坎上。放在现在,那就叫作儿时的味道。

自从农民不来收鸡污灰了,西瓜就越来越不好吃了,“平湖西瓜”也只剩下一个美丽的传说了。

那个地方脾气暴躁的男人有好几个,比如有个叫张根发的老兄,苏北口音,在气标厂上班,他就是这样子的脾气,下午四点半钟,老婆早早就把小桌子端到家门口放好,伺候他乘凉喝酒吃夜饭,他喝着喝着就会耍酒疯,也许是心里的不痛快如河床的淤泥泛上来了,骂骂咧咧就把碗给摔了,而且不止摔一个,一撸好几个。家里小孩子都晓得他脾气了,阿爸老头子在吃酒,都躲得远远的。听说他还是个党员呢,在厂里估计是个老实头。

当然也有喝了酒就开心的男人,半斤糟烧下肚,就喜笑颜开了。菜也不讲究,一块豆腐干夹在筷子上可以咪上好几口酒,一颗螺蛳也能当作罐头肉说道好一会儿。儿子不听他唠叨,他就朝儿子的同学讲空头山海经。这样的男人,一般都是怕老婆的,老婆朝他吼:你这泡猫尿要喝到什么时候啊?!他就会乖乖地收摊洗碗去了。

迎紫桥边好吃的熟食有很多,清水煮的牛肉和五香牛筋特别的香,香到真会咽口水,当然还有白面大馒头,还有牛肉包子和煎饺。直到现在,这些个东西还能碰到,只要你拐进这条弄堂。听说有人还专门寻着去吃。象洪波路上的小八路冷面、月河街上的牛肉煎饺,都是从迎紫桥一带流传过去的。只是他们得过且过,生意也做不大,过着勉强养家糊口的日子。

过去的总是让人怀念。迎紫桥下的无名小河被文华园大酒店踩在了下面,尚有一方土石还裸露在地表,等待着年底与大年堂板块一起抹平。钉子户的大年堂后这条小弄堂,很快也要消失了。他们是历史的亲历者,在这中间,演绎着多少年的欢喜与苦难。

大年堂里没有出过达官贵人,没有名人的故居。早年有过书香门第,有过乡贤绅士刘先正,就是参与解放嘉兴的吴嘉湖独立团团长,都不出名,文革时都排在工人阶级后面。不过平常百姓的命运也都不是一成不变的,在这条草根弄堂里,最近几年好象也走出去了两个争气的小姑娘,一个现在是上海一个区的法官,另一个现在是上海复旦儿科医院的张大夫,这个小姑娘不是高考状元,听说她就不需要高考,从本科到研究生,一路保送。她们就是在那里长大的。

曾经的小河、小桥、小弄堂,已经跟不上时代了,迎紫桥一带估计比周边要落后30年,拆迁是必然的。以后的人们,不知会怎样来考古这个地方。

END