秀洲政协

文/张维明

本期秀洲精选文史和大家分享五届区政协文史研究员、印通小学教师、洪合镇镇志办工作人员张维明的史料文章。国界桥、争界桥、越界桥,桥北属吴国,桥南属越国,这三座界桥成为了春秋时期吴越争霸的历史见证。

国界桥传说

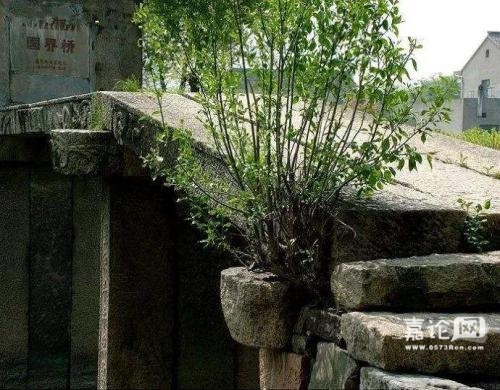

国界桥坐落于嘉兴市秀洲区洪合镇洪合村九里(曲)港上,为嘉兴市文物保护单位。2016年《国界桥传说》被列入第五批秀洲区非物质文化遗产名录。

国界桥,桥南为洪合镇洪合村,桥北为嘉兴机场。20世纪70年代,军民可以相互走动,故老百姓又称之为军民桥。70年代末,为了机场的安全,在桥中间砌了砖墙,近期被拆除。

国界桥始建于北宋,现桥建于明代,清嘉庆十六年(1811)重修。它是一座三孔石柱平板桥。旧时土地荒芜面积有数千亩,并“常有败甲朽镞出土”。国界桥是古代吴越两国的边界,南北草荡的中心,几千年来,流传着许多与国界桥有关的传说故事。

故事一

国界桥的传说

国界桥始建于北宋,它是江南水网地区一座普通的三孔无栏梁式平板小石桥。它的特别之处是建造在古代吴越两国的界河上,且桥两端桥洞内有相对的石像各一尊,北为吴王,南为越王。

相传,北宋年间有一位著名老石匠(姓名无考)在修建这座石桥时,先在南北两岸打好桥桩,然后修筑桥堍。一开始,工程进展还比较顺利,但当南北桥堍修好后,过了一夜,早晨起来一看,居然都坍塌了。这是老石匠从来没有碰到过的事,是不是做得不好?令他百思不得其解,无奈只得重新修过。但第二次重修后,当天夜里又垮塌了。这事真的怪了,要说这位老石匠修造了不知多少大大小小的石桥,虽然也碰到过这样那样的困难,但从来没有碰到像今天这么尴尬的事,修了垮,造了塌。他茶饭不思,睡不好觉。在迷迷糊糊中,突然屋内一道亮光,亮光中一位银发飘飘的白胡子老人来到他的床前,喃喃地说:“你这位师傅啊,你虽然造了大大小小许许多多的桥梁,为老百姓做了许多好事,值得称道。但桥梁不是随便什么地方都可以修建的。你今天在吴越两国的界河上造桥,没有得到两国帝王的允许,怎么修得成呢?”“噢,原来如此,怪不得我修了就垮。那么照您这位老师傅的说法,我现在该怎么办呢?”老石匠若有所悟地问。白发老人说:“办法倒有一个,你只要在桥两端的桥洞内凿石像各一尊,北为吴王,南为越王,相对而坐,这样桥就可以造起来了。”“噢,这倒不难,但吴王和越王的相貌我不知道,怎么雕凿呢?”石匠师傅刚问出口,白发老人早已不见了。

石匠师傅揉揉眼睛,睁眼一看,啥也没有,原来是一个梦。这时公鸡破晓,天也放亮,石匠师傅起床后,看到床边桌子上有一张纸,拿来一看,啊!原来是吴王和越王的画像,联想到刚才的梦境和造桥碰到的困难,他想我一定是得到了仙人的指点,他马上四处寻找上等的石料。亲自动手雕凿了两尊栩栩如生的石像,并按白发老人的要求,把吴王安放在北端桥洞内,越王安放在南端桥洞内,这座桥果然顺利地修造成功了。

为了纪念这个曲折的造桥历程,老石匠就把这座桥起名为“国界桥”。

故事二

争界桥的传说

争界桥位于洪合村的争界桥自然村,南北向跨九里港,在国界桥西约一千五百米处。它和国界桥一样是一座普通的三孔无栏石梁桥,可惜此桥始建年代已无考证,但根据桥的石料、样式及桥联内容判断,它的重修也应该与国界桥同一年代(清嘉庆年间)。有意思的是,争界桥北岸东面有一个只有16户人家的小村子,村名就叫“争界桥”,古桥与古村同名,印证了这里曾是吴越两国争夺边界的地方。

再看桥名与桥联,“争界桥”三字阳文雕刻在石桥中孔两边的石梁中间,石桥柱子上刻有对联“石门西望争城限,槜李东来界道分”。也指明这里是古代槜李东部之地,春秋时期吴越争霸的槜李之战,就是在这个小村落附近发生的。遗憾的是这座具有历史见证的古桥,因年久失修,在1983年被拆除了。因这条路是洪合村通往嘉兴的交通要道,1984年1月,在争界桥原址上修建了一座钢筋混凝土拱式桥。

2011年,又改建成三孔钢筋混凝土桥梁,桥面两边栏板中镌有“争界桥”三个大字。新建的水泥桥虽然便利了交通,但古桥的痕迹已荡然无存,只有这“争界桥”下的流水与古村落,默默地诉说着这里曾经是古代吴越相争的边界,是两军争战之地。当你站在桥上,远望界河与古村。仿佛看到了当年两国争战的惨烈场面,听到了两军嘶杀的声音此起彼伏。

故事三

越界桥的传说

越界桥位于洪合村的南朱村,在国界桥南约一千米处,东西向跨九里港的支流南朱浜。据《嘉兴地名志》(1982年版)记载:“国界桥东南不到一里的南朱浜上,有一石桥名越界桥,系清嘉庆年间修建。桥畔原有越界桥庙,说明这里属于古越国地。”此桥原是一座三孔石梁桥。但遗憾的是,大约在1982年的一个夜晚,石桥因年久失修,突然坍塌了。后来在河港上修建了一座小水泥桥,以方便行人来往。

1985年12月,又修建了一座单孔钢筋混凝土拱式桥。2014年6月,改建为单孔钢筋混凝土梁桥,在桥面护栏中镶嵌了一块镌有“越界桥”三字的桥碑,现桥长16米,桥宽5.8米,可通行汽车。现在河港边仍残留有几块石桥塌落的构件,发现在西岸有两块大石板的侧面镌刻有棋形阳文楷书“重建越界桥”五字桥额,清晰完整,右边为印章形阴文边款,字迹模糊难辨。这是非常珍贵的历史遗迹。

据南朱村现八十岁老奶奶胡引珍回忆,她小时候看到西桥堍南有一座越界桥庙,庙前还有一棵几人手拉手才能抱过来的黄榉树,还有一家茶店。她还听村上老人说:这座小庙是为纪念一位名叫戚老爷的人而建,据说戚老爷这个人在古代朝里做大官,负责漕粮运送。有一年当地发生大饥荒,老百姓交不出皇粮。戚老爷看到当地老百姓忍饥挨饿,心里非常难过。他想,皇帝让我负责运送漕粮,我收不齐,交不出,怎么向皇帝交代,如果不管百姓死活,逼迫老百姓交粮,又怎么面对父老乡亲,看到向他苦苦哀求的百姓,戚老爷一不做二不休,干脆把收来的粮食全部分发给了灾民。然后就在当天夜里,跳河自尽,可怜这位救苦救难的戚老爷。

后来,当地百姓为了纪念他,就在越界桥边修建了一座越界桥庙,塑了一尊佛像,供奉在庙里。每月逢七,当地百姓便来烧香拜佛,每年三月初七和八月初七进行两次拜大佛活动。据说这个戚老太爷特别灵,所以每逢初七佛事活动,越界桥人山人海,香火旺盛。但这座庙在中华人民共和国成立之初被拆除了,这棵大树也因建军事设施而被砍掉。

如今,越界桥东堍又建有一小庙,是由当地人胡引珍老人牵头筹钱而建,每月初七继续进行佛事活动,特别是过年时节可达二三百人。

2017年洪合镇政府投资十多万元进行了重建,让历史的沧桑得以重现。

故事四

西施槜李的传说

国界桥的所在地自古到中华人民共和国成立前都叫“草荡”,面积有数千亩。这里生长着一种稀有名果槜李,它是中国李中的一个古老良种。槜李核小肉多,浆液鲜甜,还略带酒香。

远在春秋时代,槜李不仅名传遐迩,誉满九州,传说西施路过此地,口渴了,从槜李树上抓了一颗槜李品尝,从此槜李外壳上就留下了西施的爪痕,该故事一直流传至今。

故事五

槜李之战的传说

“槜李”是嘉兴出产的一种稀有名果,也是嘉兴古时的地名,传说槜李之战发生在春秋时期,现洪合镇九里港南北两岸两个广袤几千亩的大草荡上。传说九里港是当时吴越两国的界河,后来有人在界河上造了几座小石桥,其中最有名的要数国界桥与争界桥。两千多年来,南北草荡一直是荒草凄凄,时至20世纪50年代还是一片荒凉,野兽出没,并常有败甲朽镞出土。这些历史遗迹、遗物都印证了这个地方曾经是古代吴越两国的争战之地。

公元前510年,吴越两国会战在槜李的南北大草荡,那是在春夏之交,广袤的平原上,双方直杀得天昏地暗,血肉横飞。然而,初出茅庐的越军难敌久经沙场的吴军的强大攻势,大败而逃。这就是吴越称雄争霸的第一次槜李之战。公元前496年,越王允常病死,子勾践刚刚继位。吴王阖闾为“南服越人”,乘勾践新立之机,便率三万精兵向越国大举进攻,企图趁越王勾践立足未稳便将其一举吞没。双方对阵于槜李。勾践见吴军军容严整,毫不示弱,组织敢死队连续几次发起冲击,均被吴军击退。在此情况下,勾践急生妙计,秘传军令,把军中犯了死罪的囚徒全拉出来,共三百多人,列为三行,袒胸露腹,持剑快步走到吴军阵前,一起举剑自杀。吴军注目观看,惊骇不已。勾践抓住机会,突然发起猛攻,大败吴军。越大夫灵浮邱挥戈攻击吴王阖闾,挥刀便砍,斩落他的脚趾。阖闾身受重伤,在败退途中,死在距槜李仅七华里陉地(一种说法为现在的王江泾范滩)。

后来,吴国立夫差为王,复仇之切的夫差使人立寝门,在夫差出入时必呼:夫差,尔忘杀父之仇乎?三年后,吴王夫差就报携李之仇,从太湖进军,大败越军。越国又降为吴之属国,处于比以前更屈辱的地位,越王勾践被迫议和,并在吴国做了三年的臣仆,受尽了侮辱。为雪会稽之耻,回国后越王勾践卧薪尝胆,身不安枕席,口不甘厚味,目不视靡曼,耳不听钟鼓;且终年苦身劳力,焦唇干肺,内亲群臣,下养百姓,以来其心。十年生聚、十年教训,革新国政,国力终于逐渐恢复起来,二十年后,公元前476年,越王勾践终于灭了吴国。

故事六

清朝重修国界桥的传说

清嘉庆十六年(1811),嘉兴知府任泽和看到国界桥这座古桥破败不堪,就拨款派工匠重修,并在桥南旗杆下孔家人的帮助下,把这座桥具有历史意义的古桥修葺一新。

1936年,考古学者考证,石桥两端桥洞内的两尊塑像为明代以前作品。桥中孔镌有阳文楷书“国界桥”三字题额,边款为“嘉庆辛未”“里人重建”字样,系清嘉庆年间镌刻。桥额及桥身刻有卷莲等纹饰,两侧刻有清代文人所作的两幅对联:东侧联是“星映斗牛临鹊驾,地连吴越判鸿沟”;西侧联是“披莱远溯夫余泽,端委常存泰伯风”。南桥柱朝北刻有“放生河”字样。它向人们默默诉说着多少历史故事和美丽传说。